Desde tiempos ancestrales, las plantas han sido aliadas fundamentales en la salud de la humanidad. Antes de la existencia de los fármacos modernos, las comunidades ya sabían reconocer en la naturaleza un recurso capaz de aliviar dolores, cicatrizar heridas y tratar enfermedades. Ese conocimiento, transmitido de generación en generación, hoy dialoga con la ciencia, que confirma el enorme potencial terapéutico de muchas especies.

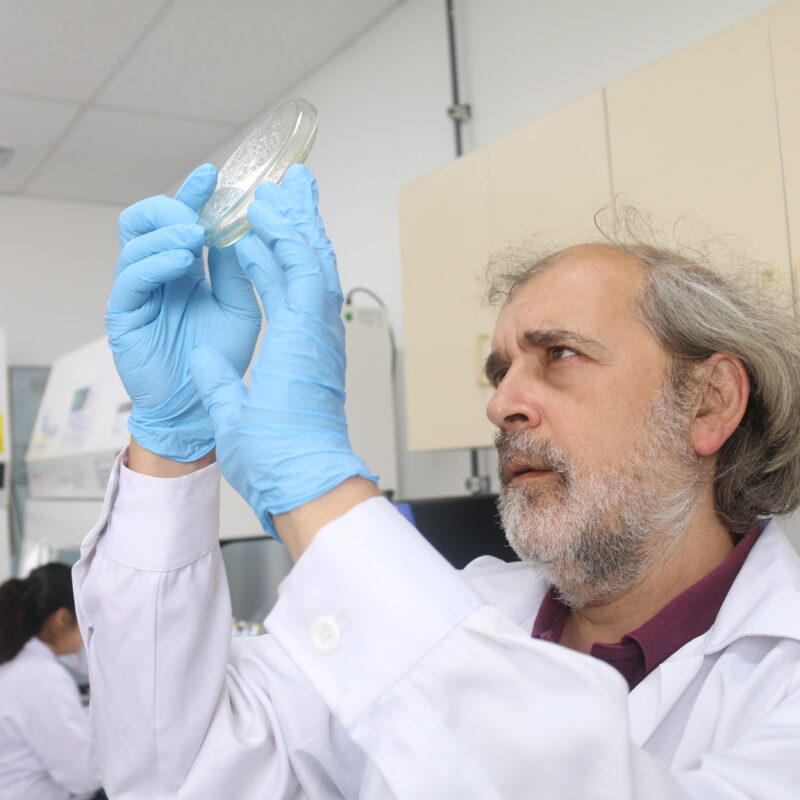

“Estudiar las plantas medicinales nos permite reconocer el valor que la naturaleza ofrece desde siempre. En ellas encontramos soluciones a enfermedades que a veces pasan desapercibidas, pero cada vez que tomamos una manzanilla o una valeriana nos conectamos con su poder. Seguir investigándolas abre nuevas alternativas para la salud», señala Héctor Aponte, doctor en Ciencias Biológicas y Director del Departamento de Biología marina e Ingeniería Pesquera y Acuicultura.

La sangre de grado (Croton lechleri) es uno de los ejemplos más representativos de la medicina tradicional amazónica. Su savia rojiza se utiliza como cicatrizante natural para heridas y cortes, y se le reconocen propiedades antiinflamatorias y antimicrobianas. Además, investigaciones recientes han identificado en ella compuestos con actividad antitumoral y beneficios digestivos, lo que refuerza su importancia más allá del uso ancestral.

La quina (Cinchona officinalis) ocupa un lugar histórico en la medicina mundial, pues de su corteza se aisló la quinina, el primer tratamiento eficaz contra la malaria. Además de este alcaloide, contiene otros compuestos con efectos analgésicos, antipiréticos y antimicrobianos, que le han otorgado un valor incalculable tanto en la práctica tradicional como en el desarrollo farmacológico moderno.

El matico (Piper spp.), ampliamente conocido en los Andes y la Amazonía, se caracteriza por su acción cicatrizante y antiséptica: sus hojas se aplican directamente sobre heridas y cortes para detener hemorragias y prevenir infecciones. También es usado en infusiones para tratar problemas digestivos y respiratorios, mientras que algunas de sus especies han mostrado actividad antimalárica, lo que lo convierte en un recurso de gran versatilidad.

El ojé (Ficus insipida) es valorado principalmente por su látex, empleado como antiparasitario natural y purgante en el tratamiento de infecciones intestinales. Asimismo, se le reconoce un papel desintoxicante y se aplica de forma externa para aliviar afecciones de la piel. Estas propiedades lo consolidan como una planta clave en la medicina tradicional amazónica.

Por su parte, la copaiba (Copaifera spp.) produce un aceite resina conocido como bálsamo de copaiba, famoso por su acción antiinflamatoria, cicatrizante y antimicrobiana. En la práctica tradicional, se utiliza tanto de forma tópica en heridas y llagas, como en problemas musculares, articulares y respiratorios. Su eficacia ha hecho que su uso se mantenga vigente hasta la actualidad, incluso en productos de la industria farmacéutica y cosmética.

Cada una de estas plantas refleja cómo la naturaleza guarda soluciones que a veces pasan desapercibidas, pero que, al ser estudiadas, revelan su verdadero potencial. Proteger la biodiversidad y valorar los saberes ancestrales es también apostar por un futuro en el que la salud y la ciencia encuentren nuevas alternativas en la riqueza vegetal. En la corteza de un árbol, en la resina de una semilla o en la savia de una planta puede estar la próxima gran respuesta para la medicina.