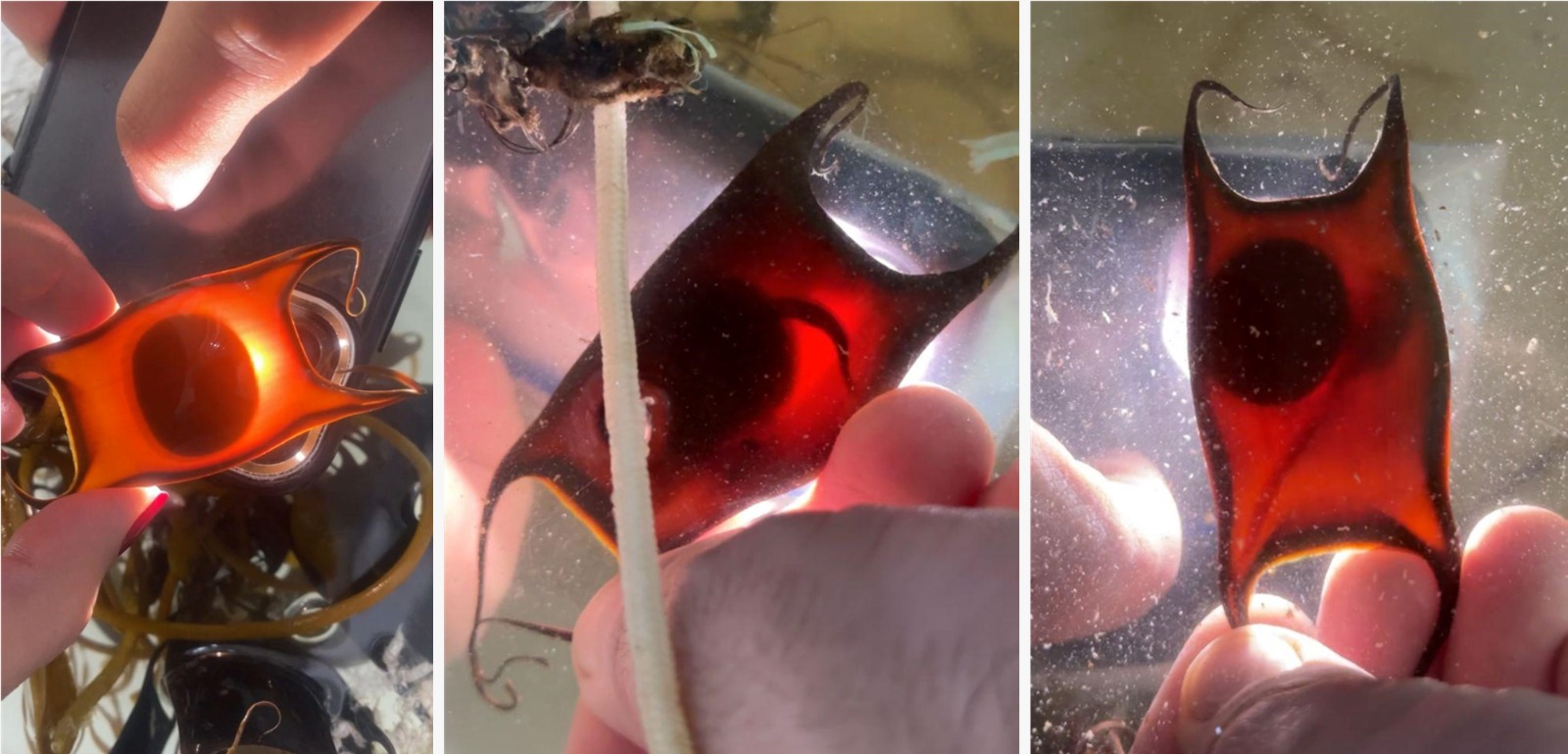

A mitad del 2024, en pleno inicio del invierno peruano, a la playa de Punta Negra la cubren bolsas, conchitas medianas, partes de redes de pescar, algas pardas y botellas vacías de varios colores. En la orilla del mar, algo llama la atención de Alejandra León, Nicolás Buitrón y Diego Gonzales, estudiantes de biología marina. Son cápsulas de huevos de rayas: pequeños objetos opacos, endurecidos por la sal y el sol, que en algunas partes llaman «monederos de sirena «. Están por todas partes. Unas 27 en total. Los tres se agachan, las examinan, y descubren que 15 aún contienen vida. Los rayos solares aún no los han alcanzado.

El hallazgo desencadena una operación que mezcla urgencia y precisión. Las cápsulas son llevadas al Laboratorio de Larvicultura Experimental de la Universidad Científica del Sur. Allí, en una pecera que imita las condiciones del mar, comienzan los cuidados. La docente Keny Kanagusuku, experta en peces cartilaginosos (tiburones, rayas y quimeras), es quien organiza el trabajo: medir a los embriones, ajustar la temperatura, alimentarlos con organismos vivos. Cada acción parece insignificante, pero no lo es. Kanagusuku ya había trabajado con la especie Sympterygia brevicaudata (o raya espinosa de nombre común) en el pasado, y esa experiencia les permite anticipar problemas y evitarlos.

Los días pasan con un ritmo calculado y se convierten en meses. Las rayas nacen poco a poco, desplegando sus cuerpos planos y moviéndose en el agua como si el mundo fuera nuevo. Para alimentarlas hace falta colocarlas en pequeños recipientes aislados, donde el instinto despierta, y aprenden a cazar para sobrevivir. Cuando están listas, son llevadas a “El Chuncho”, un punto de buceo en Pucusana. Los estudiantes, junto con un grupo de buceadores, cumplen la promesa que le hicieron a la docente Kanagusuku y las liberan en el mar. Estos nuevos integrantes del océano que ahora se esconden en las profundidades son un recordatorio de la fragilidad de la vida marina. Una vida que aún bajo condiciones adversas pudo salvarse a tiempo.

“Esta acción no solo salvó a las rayas, sino que también generó datos importantes para futuras investigaciones sobre su biología reproductiva”, dice Kanagusuku, quien junto al equipo de estudiantes ansían publicar su experiencia en un futuro artículo académico. Esperan que, si al menos una persona se informa de lo ocurrido, algo pueda cambiar, algo que parece tan pequeño como el rumbo de vida de una cápsula de raya.

El rescate fue un ejercicio de atención al detalle, de observar lo que muchos pasarían por alto y actuar sin fanfarria. Ahora, mientras las olas se llevan las huellas en la arena, queda el recuerdo de esas vidas rescatadas y la certeza de que, a veces, la ciencia también es una forma de resistencia.